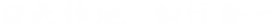

在新时代高校思政教育改革背景下,宿州学院地理科学专业创新打造“行走的思政课”,将专业实践与思想政治教育深度融合。2025年5月12日至15日,该校23级地理科学专业57名师生深入大别山腹地,在金寨县红军广场重温入团誓词的铿锵誓言声中,在梅山水库连拱坝前,在大湾村乡村振兴示范户的农家小院里完成了一堂特殊的“行走的思政课”。通过“红色铸魂、绿色赋能、金色收获”三维度实践教学,展现了持续四年的“地理专业+课程思政”融合实践教学体系的创新成果。

红色铸魂:烈士陵园里的地理思政课

5月13日上午,金寨县红军广场革命烈士纪念塔前,学生们献上的花篮缎带上“山河永念”四个大字格外醒目。“这座纪念碑的基座采用大别山特有的花岗岩,其矿物组成恰是我们昨天在大别山石窟研究的课题。”带队教师孙朋将地质知识与红色教育有机融合的讲解,引来同学们阵阵掌声。

自2022年建立实践基地以来,该专业创新构建“五个一”红色教育体系:在革命烈士纪念塔前献一次花篮、在红军纪念堂听一堂“地理视角下的长征补给”专题课、在刘邓大军千里跃进大别山前方指挥部旧址分析一回军事地形图、在大别山农耕民俗文化展览馆开展一场与乡土文化的对话、在返程后撰写一篇融合专业知识的思政实践报告。这种独特的教学模式把花岗岩的硬度转化成了理想信念的硬度。

绿色赋能:生态观测里的育人密码

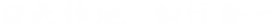

天堂寨国家森林公园海拔1200米处,学生们正运用四年积累的植被样方数据,验证着课堂学习的山地植被垂直地带性规律。“注意记录不同坡向马尾松的种群分布海拔梯度!”指导教师提醒道。国家水利风景区梅山水库连拱坝上,团队成员不仅感受到工程伟力,也深入研究了水库的生态价值,通过对比梅山水库2019-2023年的水文数据,学生们首次计算出该区域森林碳汇增长率达12.7%。

四年来,地理科学专业已在大别山实习基地逐步形成“观测-保护-应用”的生态教学链:在江淮分水岭感悟山水高差引起的生物多样性差异,在燕子河大峡谷分析水系侵蚀与生态旅游的关系,在茶田体验中理解“两山理论”的实践转化。学生基于实习数据的地理制图作品获得地理制图大赛特等奖和二等奖,相关作品还获得安徽省创业创新大赛铜奖和安徽省乡村振兴大赛二等奖等。

金色收获:乡村振兴中的青春答卷

“这张GIS地图显示,大湾村宅基地面积五年间扩大37%,但生态用地保持稳定。”通过实地考察、数据采集与空间分析,学生深入大别山山村,精准识别自然资源禀赋、生态环境特征及人文地理格局,为乡村规划提供科学依据。学生运用GIS技术绘制土地利用现状图,分析地形地貌对产业布局的约束,评估土壤墒情与农作物适配性,通过村落空间结构调研提出基础设施优化方案。该专业将思政考核具化为“四个一”实践成果:一套村落空间变迁GIS地图、一份农户生计转型访谈录、一个民俗文化数字档案、一项可行性发展建议报告。这种“理论—实践—应用”的闭环训练,不仅培养了学生解决复杂乡村问题的能力,更直接助力于国土空间整治、特色产业选址、生态保护修复等乡村振兴核心议题,实现了专业知识与地方需求的有机衔接。

四年深耕:铸就实践育人新高地

据统计,地理科学专业实习基地运行四年来已取得系列成果:建成“革命传统教育+生态文明+乡村振兴”三大课程群。从花岗岩的矿物分析到乡村振兴的GIS建模,从红军长征路线考证到碳汇增长测算,宿州学院地理科学专业用四年时间证明:当专业实践遇见思政教育,不仅能走深走实,更能走新走心。这条“红绿相融”的特色育人之路,正为应用型高校课程思政建设提供着鲜活范本。

来源:宿州学院 环境与测绘工程学院

撰稿人:孙朋 李福建 二审:李琦 三审:张海洋